El auge del nacionalismo económico y comercial que está teniendo lugar en buena parte del mundo desarrollado, tal y como evidencian la victoria electoral de Donald Trump en EEUU y el aumento de diversos movimientos populistas en Europa, es, sin duda, lamayor amenaza que afrontan el crecimiento y la prosperidad globales a corto y medio plazo. La progresiva globalización que se ha producido desde los años 80, y muy especialmente tras las caída del Muro de Berlín, ha traído consigo un mundo mucho más rico, igualitario y pacífico.

En concreto, el porcentaje de la población mundial que vive en una situación de pobreza extrema -menos de 1,9 dólares al día- ha caído del 35% existente en 1990 a menos del 10% en la actualidad; la renta media de la población mundial casi se ha duplicado desde los años 80, al pasar de 4.000 a casi 8.000 dólares por habitante -en términos reales-; la desigualdad mundial se ha reducido; y tanto el número como la gravedad de las guerras se ha desplomado, ya que el libre comercio es una de las mejores recetas para evitar conflictos bélicos.

Y puesto que la globalización es tan positiva, su reverso, el proteccionismo, genera justo lo contrario. Uno de los mayores ejemplos de la nefasta experiencia proteccionista tuvo lugar, precisamente, durante el crack del 29 y la posterior Gran Depresión de los años 30, la mayor crisis global del siglo XX, tan sólo equiparable al colapso financiero internacional de 2008. Entonces, como ahora, se configuró el caldo del cultivo idóneo para el triunfo de las tesis nacionalistas y populistas, tanto a nivel económico como político.

Poco después del crack bursátil, en 1930, el Gobierno norteamericano, con Herbert Hoover a la cabeza, aprobó el arancel Smoot-Hawley, por el cual se dispararon las tasas de unos 20.000 productos con el fin de proteger a la industria nacional de la competencia extranjera y, de este modo, salir de la crisis. Su resultado, sin embargo, fue justo el contrario, convirtiendo una recesión ya de por sí dura en una larga y agónica depresión económica, y no sólo en EEUU.

En 1932, el arancel medio que imponía el Gobierno norteamericano a las importaciones llegó a rozar el 60%. La intención inicial de los legisladores consistía en elevar las rentas de la industria nacional, sobre todo la agrícola, gravando con altos impuestos los productos extranjeros, pero la aprobación del arancel desató medidas similares en el resto de potencias, desde Canadá hasta Europa, contra los productos procedentes de EEUU, provocando con ello una gran guerra comercial.

Como consecuencia, el volumen de importaciones cayó cerca de un 40% en poco más de dos años, pero las exportaciones estadounidenses se hundieron un 60%, no llegando a recuperar los niveles precrisis hasta después de la II Guerra Mundial. Así pues, lejos de mejorar la situación de los productores nacionales, la escalada arancelaria disparó los costes de producción (muchas de las importaciones gravadas eran bienes de capital) y hundió las exportaciones, agravando aún más la trágica situación financiera de las empresas, con el consiguiente incremento del paro, el desplome de los salarios y la extensión de las quiebras bancarias asociadas a este fenómeno.

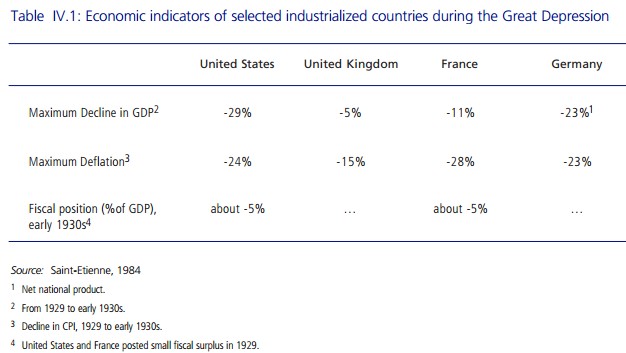

La combinación de crack financiero y comercial provocó en EEUU un descenso del PIB real próximo al 30% entre 1929 y 1933, mientras la tasa de paro escalaba del 3% al 25% y casi el 40% de los bancos entraba en quiebra.

Pero esta desastrosa guerra económica no sólo golpeó a EEUU. El comercio global se hundió debido al aumento generalizado de los aranceles en los países industrializados y la imposición de todo tipo de barreras. El valor de las importaciones bajó casi dos tercios hasta 1933, y lo mismo sucedió con las exportaciones, tras caer casi un 60% para luego recuperarse lentamente, aunque sin alcanzar los niveles precrisis.

Todo ello agravó la situación económica, con una caída media del PIB del 14% en los países industrializados y un aumento de la tasa media de paro del 8% a más de 23% hasta 1932, manteniéndose por encima del 14% durante el resto de la década.

Es decir, todos los países se volvieron más pobres en su intención de impedir la competencia exterior. El proteccionismo ahondó en la generación de miseria y desempleo, favoreciendo aún más el descontento social de cara a victoria final de los movimientos populistas y totalitarios, como el caso del nazismo en Alemania.

Los desastrosos frutos económicos de estas políticas arancelarias no serían hoy muy diferentes a los cosechados entonces. De hecho, incluso podrían ser peores, dado el mayor grado de interconexión existente entre las distintas potencias y el mayor peso del comercio global. En el caso estadounidense, por ejemplo, conviene recordar que el acceso a bienes y servicios extranjeros más baratos ha elevado el poder adquisitivo de los hogares en casi un 30%, el trabajador medio ha aumentado sus ingresos en cerca de 1.300 dólares anuales durante las dos últimas décadas, y casi la mitad de los ingresos de las 500 empresas más grandes de EEUU proceden de su negocio exterior.

El proteccionismo que defiende Trump encarecería muchos de los productos importados que consumen los norteamericanos, elevando, además, los costes de producción, golpeando así tanto el bolsillo de las familias como la competitividad de las empresas. La menor rentabilidad de las compañías no ayudaría en nada a crear empleo dentro del país, tal y como vendió el candidato republicano durante la campaña presidencial, pero es que, en caso de desatarse una guerra comercial con algunos de sus principales socios, como China o México, las exportaciones norteamericanas también se resentirían, pudiendo provocar, en última instancia, una nueva recesión y la destrucción de hasta 4 millones de empleos, según un reciente estudio del Peterson Institute. El proteccionismo, por lo tanto, no es la solución, sino el problema.