En 1930, en las catacumbas de la Gran Depresión, John Maynard Keynes publicó uno de sus ensayos más originales y atrevidos. En "Las posibilidades económicas de nuestros nietos", el economista respondía al fatalismo de sus contemporáneos con una serie de ambiciosas predicciones a cien años vista. Pronosticaba que para 2030 la riqueza por habitante se multiplicaría por ocho. Por otro lado, las horas trabajadas se desplomarían hasta quince semanales, más para satisfacer las ansias del ser humano por sentirse ocupado que porque hubiera ninguna necesidad de emplear una fuerza laboral a gran escala. Keynes anticipaba el concepto de "desempleo tecnológico", a saber, la carestía de puestos de trabajo como resultado del progresivo crecimiento de la productividad.

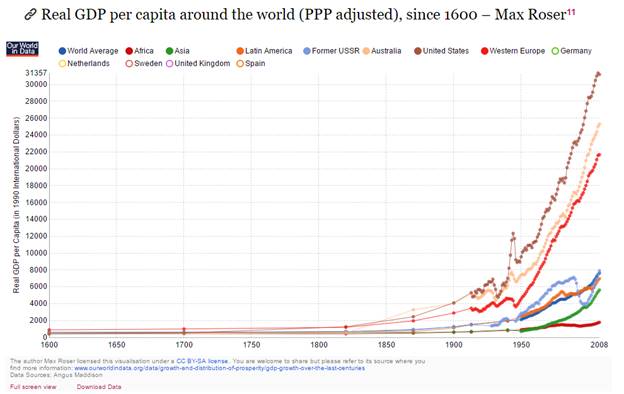

El autor de Tratado sobre el dinero dio en el clavo con sus expectativas de crecimiento de la economía mundial. Entre 1930 y comienzos del siglo XXI, el PIB por habitante en los países más avanzados creció entre cinco y seis veces. En China, epicentro del milagro económico más reciente, únicamente entre 1980 y 2010 la riqueza per cápita ha pasado de 300 a 4.500 dólares; es decir, se ha multiplicado por quince en apenas tres décadas. Si esta tendencia continúa, es altamente probable que para 2030 alcancemos la meta marcada por Keynes.

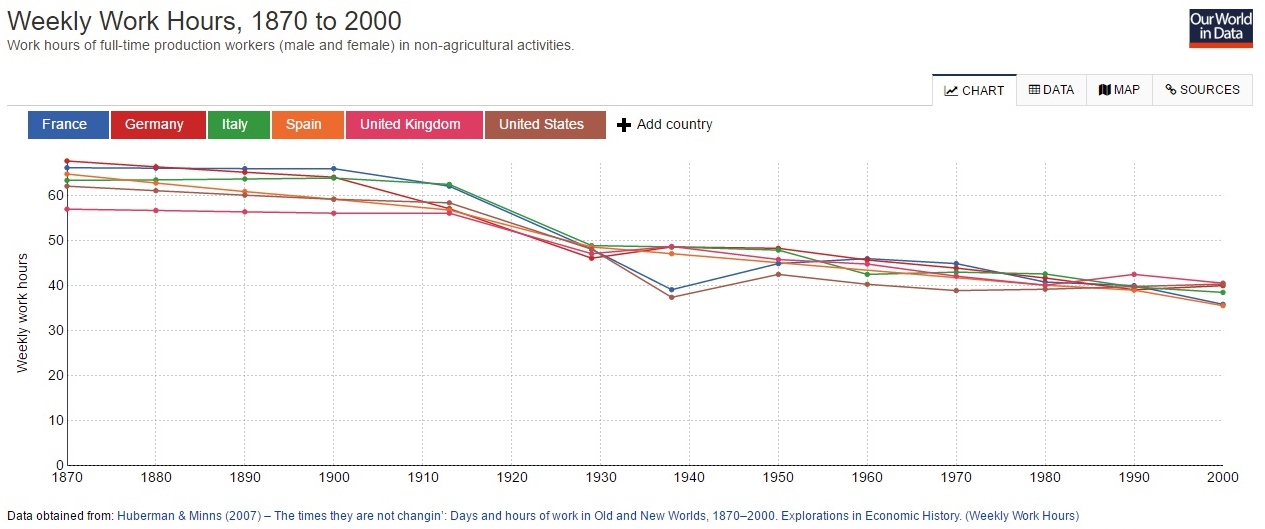

No obstante, como no podía ser de otra manera tratándose del futuro distante, no todos los vaticinios contenidos en el ensayo se han cumplido. En concreto, mientras que las horas medias trabajadas han disminuido de forma pronunciada en los últimos ciento cincuenta años (pasando de 65 a 36 por semana en España entre 1870 y 2000), ningún país desarrollado se encuentra remotamente cerca de las quince horas semanales previstas por Keynes.

Del mismo modo, la aplicación de nuevas tecnologías de producción no ha redundado, como Keynes esperaba, en cifras masivas de desocupación. Dos factores han contribuido fundamentalmente a este hecho. En primer lugar, la demanda de trabajo en el sector industrial absorbió el excedente laboral creado por la mecanización de la agricultura; y lo mismo ha sucedido en el sector servicios, que a partir de los años sesenta se ha nutrido de los trabajadores que antes se hubieran empleado en las fábricas (ver cuadro).

En segundo lugar, Keynes asumió en su ensayo que, una vez viera cumplidas sus necesidades esenciales (principalmente, comida, ropa y hogar), la mayoría se inclinaría por no trabajar, consagrando su tiempo al ocio. No obstante, podemos observar que incluso las clases medias y privilegiadas en los países ricos siguen dedicando una parte considerable de su tiempo a la actividad productiva y remunerada. El ocio cuesta dinero; además, las expectativas humanas van mucho más allá de la mera satisfacción de las necesidades básicas. La mayoría de las personas tienen un concepto de la buena vida que requiere de recursos por encima de la pura subsistencia, por lo que no debería sorprendernos que sigan trabajando jornadas completas.

Desde el comienzo del proceso de industrialización en el siglo XVIII, las sociedades occidentales se han visto periódicamente afligidas por la tecnofobia y el miedo al cambio. Las grandes innovaciones tienden a despertar, de forma invariable, inseguridad, no sólo entre los sectores afectados, sino en amplias capas de la población que perciben en la transformación tecnológica una amenaza a las estructuras económicas y sociales existentes. Observamos advertencias en este sentido por parte de los intelectuales de fines del XIX, que acusaban a las nacientes sociedades industriales en Europa y América de atomismo y deshumanización, conduciendo a la degeneración del ser humano.

Un pánico similar se produjo durante la Gran Depresión, que algunos interpretaron no como un bache temporal en el progreso económico de los países, sino como el punto de inflexión que marcaría el comienzo del declive de Occidente. Fue en los años 30 cuando el economista de Harvard Alvin Hansen acuñó la expresión "estancamiento secular" (secular stagnation) para describir la situación de baja demanda, alto desempleo e inerte productividad que esperaba tras el crack de 1929. Pese a que el pronóstico de Hansen nunca se cumplió, otro economista de Harvard (Larry Summers) ha revivido el concepto tras la crisis financiera de 2008.

El retorno de la tecnofobia

Diversos factores han contribuido al retorno de la tecnofobia en el siglo XXI. En primer lugar, la traumática experiencia de la recesión mundial ha resucitado el pesimismo de entreguerras. En segundo lugar, y de forma más significativa, pese a la débil recuperación, la tecnología informática prosigue su rápida irrupción en cada vez más aspectos de la vida diaria, transformando un número ingente de sectores y amenazando la posición de intereses establecidos. El ejemplo reciente que mejor ilustra esta tendencia es la economía colaborativa: la combinación de tecnología móvil e internet ha posibilitado que advenedizos como Uber, LoveHomeSwap y Relendo desafíen a veteranos en el sector del taxi, la hotelería o los electrodomésticos.

A más largo plazo, existe el temor de que la inteligencia artificial (el desarrollo de tecnologías capaces de aprender y cambiar su comportamiento en base a la experiencia) suponga el fin de la única ventaja de los humanos sobre las máquinas: la habilidad de adaptar sus reacciones a su entorno y decidir en base a la interacción con otros. Si los robots llegan a suplantar a los humanos en este ámbito, ya nada justificaría la participación de estos últimos en el proceso productivo, causando un desempleo tecnológico permanente y masivo.

Puede que, como apuntan los agoreros, esta vez sea distinta y realmente vayamos encaminados a un mundo post-trabajo como resultado de las nuevas tecnologías. Pero la experiencia histórica contradice esta hipótesis. Parece mucho más probable que la innovación, como en ocasiones anteriores, nos haga más ricos y prósperos. Lejos de condenar a la humanidad a la inactividad permanente, la tecnología creará nuevas oportunidades económicas que requerirán del ingenio humano y lo remunerarán mejor que la mayoría de ocupaciones existentes en la actualidad. La naturaleza humana tiende a la actividad productiva y creadora; de ahí que, a medida que la población del mundo ha crecido (pasando de 1.000 a 7.000 millones de habitantes en poco más de dos siglos), las posibilidades de participar en el proceso económico no han dejado de incrementar.

Sólo unos pocos pensadores del calibre de Keynes podrían haber imaginado en 1930 la magnitud de la transformación económica que el mundo viviría a lo largo del siglo XX. El economista fue certero a la hora de estimar el potencial de crecimiento de la economía, pero subestimaba la voluntad y capacidad de los humanos para encontrar nuevas ocupaciones a medida que cambian las circunstancias. Pese al pesimismo dominante en el contexto económico actual, no debemos perder de vista el largo plazo. Y, a largo plazo, lo más probable, es que sigamos trabajando más, mejor y más felices.

Diego Zuluaga es investigador del Institute of Economic Affairs en Londres, y analista europeo del Think Tank Civismo.